Lernreiseplattform

Auf unserer Lernreiseplattform erhalten Sie weitere Einblicke, u.a in das Programm der Reise nach Wien sowie in die Präsentationen der Vorträge.

Wie kann die Wirksamkeit der Schulaufsicht in Deutschland gestärkt werden? Bei einer Lernreise nach Wien im März 2025 reflektierten Vertreter:innen der Kultusministerien der Länder gemeinsam mit Expert:innen aus Wissenschaft und Praxis über die Zukunft des schulaufsichtlichen Handelns in Deutschland. Frischen Wind in die innerdeutsche Debatte brachte der Dialog mit Kolleg:innen aus Österreich. Ein Beitrag von Anja Reiter.

Blauer Himmel, Frühlingssonne und ein ausgedehnter Blick über die Skyline Wiens: Ein schöneres Ambiente hätten sich die 20 frisch zertifizierten Schulqualitätsmanger:innen aus Österreich nicht wünschen können. In der Rooftop-Bar eines Hotels in Wien-Favoriten nehmen die Schulaufsichtspersonen aus Kärnten, Voralberg und sechs weiteren österreichischen Bundesländern ihre Dekrete in Empfang. Die Zertifikate bestätigen den erfolgreichen Abschluss ihres einjährigen Lehrgangs zur zertifizierten Schulqualitätsmanager:in.

Im Publikum: eine Gruppe hochrangiger Beamt:innen aus deutschen Bildungsministerien, die im Rahmen einer Lernreise die österreichische Hauptstadt besucht. Es ist Tag zwei der Reise, die von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) organisiert und von der Robert Bosch Stiftung unterstützt wird. Die mitreisenden Staatssekretär:innen, Amtschef:innen und Abteilungsleitungen aus elf verschiedenen deutschen Bundesländern – von Bayern über Thüringen bis Schleswig-Holstein – können sich im Anschluss an die Feier mit den Schulaufsichtspersonen aus Österreich vernetzen und mit Vertreter:innen aus dem österreichischen Ministerium austauschen. Aber auch der bundesländerübergreifende Austausch ist Ziel der dreitägigen Reise.

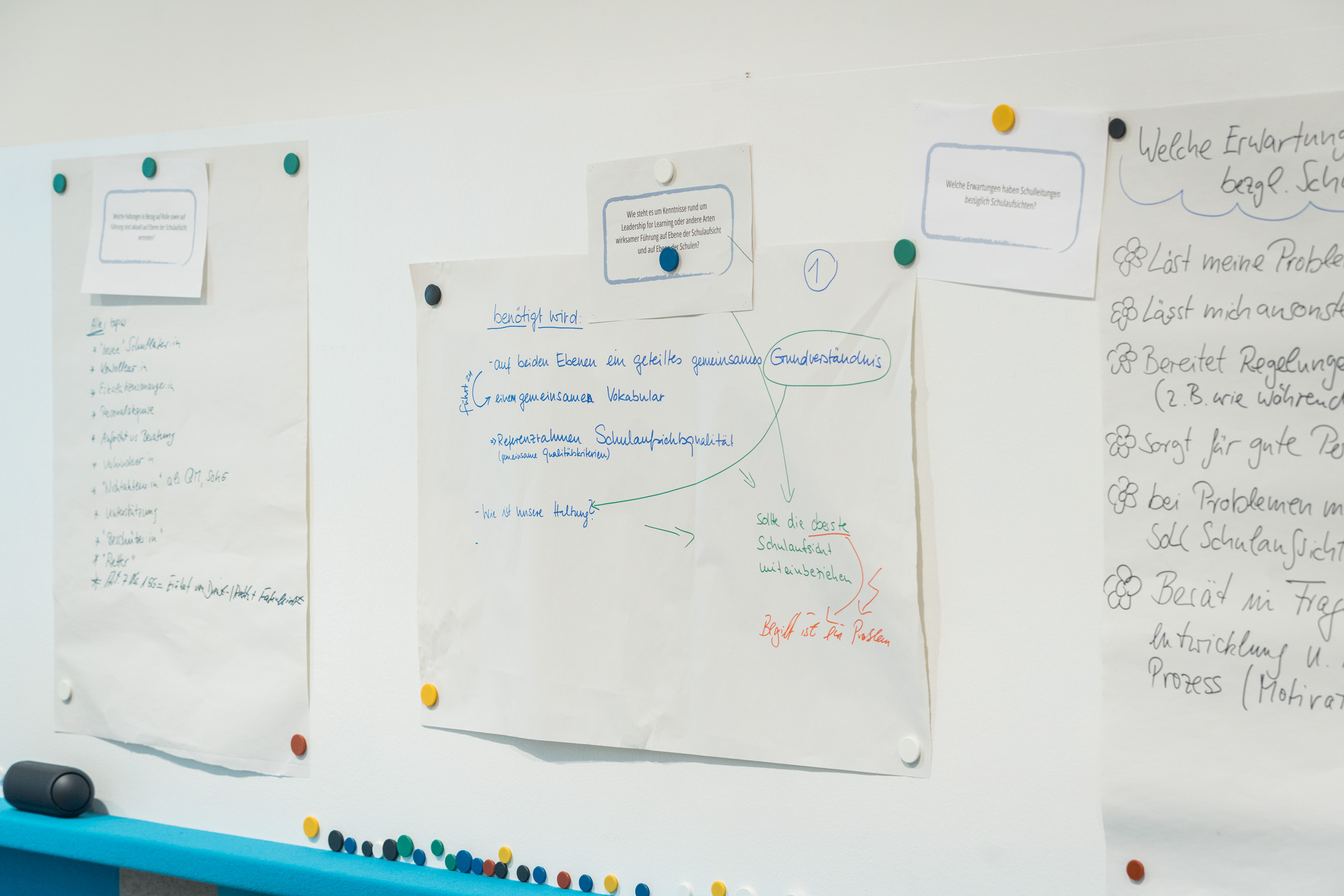

„Wir als Deutsche Kinder- und Jugendstiftung beschäftigen uns schon seit vielen Jahren mit schulaufsichtlichem Handeln“, erklärt Anna-Margarete Davis, Abteilungsleitung Programme der DKJS. Sie ist gemeinsam mit Kolleginnen für das Programm der Reise verantwortlich. Während am ersten Tag der Reise mit Hilfe von Impulsen aus Praxis und Wissenschaft die Reflexion über bestehende Strukturen und Haltungen im Zentrum stand, geht es an Tag zwei um das „Weiterdenken“. Der dritte Tag soll die Mitreisenden schließlich zum „Neudenken“ anregen. Gibt es in den einzelnen Bundesländern ein gemeinsames Verständnis über Aufgaben, Kompetenzen und Haltungen? Und was kann man in dem gemeinsamen Verständigungsprozess von den Erfahrungen aus Österreich lernen?

Die drei Tage sind reich an Impulsen – auch aus der Wissenschaft. Pierre Tulowitzki von der Pädagogischen Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz referiert über „Leadership for Learning“ und die Frage, wie Führung Einfluss auf das Lernen nehmen kann. Seine Grundfrage: Können wir einen Führungsansatz etablieren, der nicht bloß auf Unterrichtsebene wirksam ist, sondern alle professionell Handelnden einschließt – von der Lehrkraft über die Schulleitung bis zur Schulaufsicht? Unter anderem empfiehlt er Schulaufsichtspersonen als Führungskräften eine zugewandte, partnerschaftliche Haltung einzunehmen.

Impulse zum Neu- und Weiterdenken gibt es vor allem aus Österreich: Hier wurde die Schulaufsicht bereits im Rahmen der Bildungsreform 2017 neu organisiert. Die Reform habe das Selbstverständnis und das Rollenbild der Schulaufsichtspersonen radikal verändert, erklärt Barbara Pitzer, Abteilungsleiterin im österreichischen Bundesministerium für Bildung, Forschung und Wissenschaft. „Aus Schulinspektor:innen wurden Schulqualitätsmanager:innen“, so Pitzer. Die sogenannten SQMs arbeiten schulformübergreifend in Teams in neu definierten Bildungsregionen zusammen. „Der Lehrgang für Schulqualitätsmanager:innen ist ein wichtiges Instrument zur Professionalisierung der Schulaufsicht in Österreich“, so Pitzer. „Wir geben den Schulqualitätsmanager:innen das nötige Rüstzeug, um ihre neue Tätigkeit auszuführen.“

Barbara Pitzer benennt aber auch die Stolpersteine in diesem Veränderungsprozess: Mit Inkrafttreten der Reform seien unter Schulleitungen und Schulaufsichtspersonen viele Vorbehalte und Befindlichkeiten hochgekommen, erzählt sie. Manche hätten „Schnappatmung“ bekommen, andere hätten sich über die Veränderungen und den Professionalisierungsschub gefreut. Solche ehrlichen und unmittelbaren Einblicke in schulaufsichtliche Veränderungsprozesse und begleitende Widerstände sind es, die die Mitreisenden während der Reise besonders bereichernd finden. Denn auch in Deutschland wird die Rolle von Schulaufsicht gerade neu verhandelt. Im Entstehen ist etwa ein Empfehlungspapier für Schulaufsichten seitens der Kultusministerkonferenz: Ziel des Papiers ist die Entwicklung eines länderübergreifenden gemeinsamen Verständnisses, damit die Schulaufsicht handlungssicher und zeitgemäß ihren Auftrag erfüllen kann.

Einige der Mitreisenden haben an dem Entwurf mitgearbeitet, andere sind bei der Reise zum ersten Mal damit konfrontiert. „Die Lernreise hat den Prozess der Aushandlung über die Rolle von Schulaufsicht in Deutschland vorangetrieben“, lobt Alexander Kraft, Leiter der Abteilung für Schulgestaltung und Schulaufsicht im Bildungsministerium von Schleswig-Holstein. Er hat als Mitglied der AG „Rolle und Arbeit der Schulaufsicht“ an dem KMK-Entwurf mitgewirkt. „In diesem Prozess ist es wichtig, mit vielen Ländern im Gespräch zu sein“, ergänzt Daniel Hager-Mann, Ministerialdirektor (Amtschef) im Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg und Vorsitzender der Schulkommission. „Daher war der Zeitpunkt der Reise ideal.“

Warum ist es an der Zeit, sich über ein neues Rollenverständnis von Schulaufsicht in Deutschland Gedanken zu machen?

Wir merken, dass es im deutschen Bildungssystem zurzeit ordentlich knirscht. Bestehende Lücken sind nur durch eine professionelle Schulaufsicht zu füllen, die Schulentwicklung qualitativ begleiten und verändern kann. Als DKJS beschäftigen wir uns schon seit Jahren mit dem Thema Schulaufsicht. Wir freuen uns, dass wir in der Lage sind, einen fruchtbaren bundesländerübergreifenden Austausch zu schulaufsichtlichem Handeln zu fördern.

Welche Impulse haben Sie von der Lernreise nach Österreich mitgenommen?

Wir haben Wien aufgrund der geografischen, sprachlichen und kulturellen Nähe gewählt. Um sich in das österreichische Bildungssystem hineinzudenken, ist für Deutsche nur wenig Transferleistung nötig. In Österreich haben wir gesehen, dass Veränderungsprozesse möglich sind. Um Veränderung in Schule ins Rollen zu bringen, braucht es jedoch die entsprechende Aufmerksamkeit, ein gemeinsames Selbstverständnis und auch das nötige Wissen und die Qualifikation der Akteure.

Was muss passieren, damit auch in Deutschland Veränderung stattfinden?

Zunächst muss die Kultusministerkonferenz ihr Empfehlungsschreiben für Schulaufsichten verabschieden, um endlich die Kraft der Veränderung freizulassen. Schulaufsichten müssen eine Rollenklarheit erlangen und für Ausgestaltung der Rolle(n) ausgestattet werden, um Schulentwicklung qualitativ voranzubringen. Als Stiftung können wir hier vieles beitragen: Wir können Brücken bauen, Räume zum Austauschen schaffen und den Prozess auch in Zukunft moderieren und unterstützen.

Wie hat sich das Rollenverständnis der österreichischen Schulaufsicht im Zuge der Bildungsreform 2017 verändert?

Gravierend. Wir sind von einer schulartenbezogenen Schulaufsicht zu einer schulartenübergreifenden Schulaufsicht umgestiegen. Schulaufsichtsbeamte sind heute Qualitätsmanager:innen. Sie beaufsichtigen alle Schularten und müssen für alle Schularten Expertise aufbauen – von den Volksschulen bis zu den Gymnasien und berufsbildenden Schulen. Dank der Reform haben wir die Bildungskarrieren von Schüler:innen viel besser im Blick und können Schulen dementsprechend beraten, begleiten und unterstützen.

Was ist aus Ihrer Sicht entscheidend, um ein gemeinsames Selbstverständnis von Schulaufsicht aufzubauen?

Wir setzen hier auf sehr enge Führung. Wir bieten Qualifizierungs-, Professionalisierungs- und Weiterbildungsformate an, um Schulaufsichtsbeamte auf ihre neue Rolle vorzubereiten. Bei all diesen Formaten ist auch der Vernetzungsgedanke zentral, damit sich die einzelnen Personen gegenseitig befruchten und austauschen können.

Welche Stolpersteine gab es im Zuge der Veränderungsprozesse?

Wenn man Rollen massiv verändert – von der Inspektor:in zur Qualitätsmanager:in – hat man es natürlich mit vielen Befindlichkeiten zu tun. Für manche hat sich die Frage gestellt, ob sie der neuen Aufgabe gewachsen sind. Nicht allein für eine Schulform zuständig zu sein, sondern das Arbeitsfeld entscheidend zu erweitern, ist herausfordernd. Häufig sind Widerstände aber auch ein gutes Signal: Durch die Betroffenheit werden Diskussionen erzeugt. Am Ende haben wir festgestellt, dass die meisten Schulqualitätsmanager:innen den breiten Blick auf das Schulsystem sehr schätzen, weil sie viel mehr bewirken können.

Was können Sie den deutschen Kolleg:innen mitgeben, die sich gerade auf einen ähnlichen Weg begeben?

Dranbleiben! Schulaufsicht ist eine ganz wichtige Funktion – es geht darum, gemeinsam mit den Schulleitungen aus der Mitte des Schulsystems zu führen. Ohne starke Schulaufsichten können wir an den Schulen nur wenig bewirken. Ich empfehle den Kolleg:innen in den einzelnen Bundesländern daher, weiterhin den Austausch zu pflegen und vielleicht auch einen bundesweiten Weg einzuschlagen.

Was konnten Sie umgekehrt von dem Austausch mit deutschen Kolleg:innen mitnehmen?

Beeindruckt hat mich die Zusammenarbeit zwischen Stiftungen und Schulbehörden in Deutschland. Da können wir in Österreich noch viel lernen! Zugleich bin ich sehr froh, dass das österreichische Bildungssystem nicht ganz so komplex aufgestellt ist wie in Deutschland. Das macht das Durchsetzen von Partikularinteressen ungemein schwierig. Positiv überrascht hat mich, dass wir in Deutschland und Österreich ähnlich auf die Dinge blicken und aus den Forschungsergebnissen ähnliche Schlüsse ziehen. Das hat mich in meiner Arbeit bestätigt.

Warum ist es an der Zeit, sich über ein neues Rollenverständnis von Schulaufsicht in Deutschland Gedanken zu machen?

Die vielen Leistungsvergleichsstudien zeigen, dass wir aktuell vor großen Herausforderungen im gesamten Bildungssystem stehen. Wir haben zu viele Schülerinnen und Schüler, die nicht die Basiskompetenzen erreichen. Hier müssen Schulleitung und Schulaufsicht noch enger zusammenarbeiten, um bessere Schülerleistungen zu erzielen. Auch Schulaufsicht hat eine Ergebnisverantwortung.

Welche Impulse haben Sie von der Lernreise nach Österreich mitgenommen?

Ich bin sehr beeindruckt über die Stringenz der Bildungsreform in Österreich. In Österreich ist es gelungen, systematisch in die Fläche und in die Tiefe zu gehen. Der Qualitätsrähmen, sowohl für den Unterricht als auch für die Schulaufsicht, hat mich sehr beeindruckt. Hier können wir uns einiges abgucken!

Was konnten Sie vom Austausch mit Kolleg:innen aus anderen Bundesländern mitnehmen?

Aktuell befinden wir uns im Entstehungsprozess eines KMK-Empfehlungspapiers für die Schulaufsicht. In diesem Prozess ist es wichtig, mit vielen Ländern im Gespräch zu sein. Daher war der Zeitpunkt dieser Reise ideal. Welche Erkenntnisse können wir für die Konkretisierung des Papiers mitnehmen? Welche Strukturen können wir in die Strukturen der einzelnen Länder übertragen? Dieser konstruktive Austausch war sehr fruchtbar.

Dieser Artikel wird unter der Creative Commons-Lizenz „Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0)“ veröffentlicht. Weitere Informationen: Creative Commons Lizenz

Publikation

18.02.2026

Mit der Studie „Schulaufsicht in Zeiten der Transformation“ wird die Schulaufsicht sowohl als eigenständiges Unterstützungssystem schulischer Transformation als auch als Teil eines Gesamtsystems vielfältiger staatlicher Unterstützungsstrukturen untersucht. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Nutzung von Daten zur strategischen Qualitätsentwicklung und Führung.